DENUNCIAS FALSAS: LA OTRA VIOLENCIA FAMILIAR

En Nantes, Francia, Serge Charney permaneció encaramado durante 4 días en una grúa a 40 metros de altura, reclamando que se le permita ver a su hijo de quien se encuentra separado desde hace dos años, después de que la madre lo acusara de violento. En los más importantes diarios de Europa se publicó una foto de Charnay enmarcada en un grafiti escrito sobre la grúa amarilla: “Sauver nos enfants de la justice” (Salven a nuestros niños de la justicia).

En 2008 en Londres, Inglaterra, dos dirigentes de la agrupación “Fathers 4 Justice” (Padres por la Justicia) se disfrazaron de superhéroes y treparon a la azotea de la residencia de una importante dirigente del partido laborista para protestar contra la política del gobierno en materia de derechos de los padres separados. Más tarde esa metodología fue empleada con fines análogos en diferentes lugares del mundo.

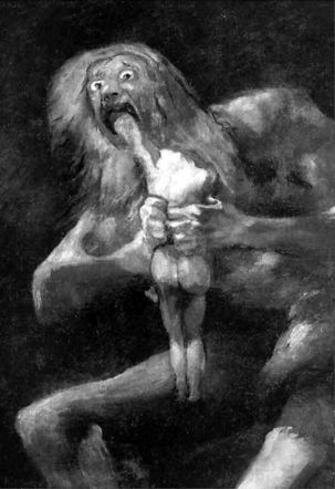

En el Museo del Prado de Madrid, se exhibe “Saturno” de Rubens. El titán griego aparece devorando sangrientamente a uno de sus hijos por razones que la mitología vincula con disputas de poder. (Goya es autor de una obra similar y con igual título).

En Rosario, Argentina, un Tribunal de Familia ordenó embargar el sueldo de una madre por haber ésta violado reiteradamente el régimen de visitas e impedido el contacto de su hijo con el padre.

El recurso del francés es, ciertamente, espectacular. El de los ingleses ingenioso y extravagante. Rubens y Goya nos invitan a ejercer ilegalmente la psicología freudiana y buscar en la mitología metáforas didácticas. Por último, la decisión del Juzgado de Familia Nº 5 de Rosario, nada glamorosa, más impregnada de inteligencia y valentía que de erudición o espectacularidad, constituye un emergente de sensatez en un tema contaminado de intolerancia.

Por qué resulta tan difícil esperar justicia de la justicia argentina en este tema?

Recientemente (durante los últimos 200 años) el pensamiento colectivo de los argentinos fue profundizando su sesgo hacia la bipolaridad, en sus dos acepciones: La psiquiátrica, referida a un trastorno caracterizado por tránsitos abruptos de la manía a la depresión y la social, consistente en una concepción antagónica e irreconciliable de las diferencias ideológicas.

Una creación más joven del pensamiento autóctono es el imperativo de sostener opiniones certificadas como políticamente correctas, es decir asociadas al progresismo, indiscutibles, autovalidadas, indiferentes al contenido concreto de la polémica en la que se vuelcan y básicamente, obsequiosas de las minorías.

Un esquema fundamentalista como el descripto sólo deja espacio para el pensamiento único y la condena fulminante de toda idea alternativa. Así, quien se aventure a expresar una opinión no listada en el repertorio de lo políticamente correcto no puede esperar mejor suerte que su irremisible e infamante demonización.

La violencia familiar o violencia doméstica consiste en el maltrato reiterado, físico o psicológico, proferido por un integrante del grupo familiar contra otro u otros. Por lo general las conductas violentas son ejercidas por los hombres en perjuicio de sus parejas o sus hijos. Son menos frecuentes las situaciones en las que la mujer es quien ejerce la violencia y estos casos raramente llegan a los tribunales ya que los hombres suponen que pueden resolverlas sin llevarlas a terrenos institucionales. (Según las estadísticas que publica la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia en aproximadamente el 85% de los casos los denunciados son hombres y el 15% mujeres).

De acuerdo con la normativa vigente, una víctima de violencia familiar puede formular una denuncia ante un Juzgado de Familia o ante la mencionada Oficina de Violencia Doméstica. En ambos casos, luego de un examen sumario del relato del denunciante y sin que se requiera mayor aporte probatorio (lo que es sumamente razonable ya que su producción insumiría un tiempo durante el cuál podrían reiterarse las conductas violentas) el tribunal decreta una orden de restricción. En la situación más frecuente, la misma implica la prohibición de acercamiento, en un radio de 300 metros, del hombre a su mujer y a sus hijos y a los lugares que éstos frecuentan (escuela, trabajo, etc.) así como el contacto telefónico, por correo electrónico o a través de cualquier otro medio.

Hasta aquí, la etapa cautelar de los procesos que funciona con agilidad y eficiencia inhabituales en el servicio de justicia. Una vez decretada la prohibición de acercamiento, el tribunal debe dar inmediata intervención al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar. El organismo funciona en ámbito de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Está integrado por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales y su función consiste en examinar cada caso desde las diversas incumbencias, confeccionar informes de evaluación de riesgo y sugerir al juez cursos de acción. En esta etapa el sistema judicial, recupera su característica morosidad a punto tal que el expediente, recibido por el Cuerpo Interdisciplinario en la etapa aguda del proceso, es devuelto al tribunal meses después, habitualmente con el plazo de vigencia de la orden de restricción ya transcurrido. Cuando ello ocurre es posible obtener del juzgado una prórroga de la prohibición siempre a partir de los dichos de la víctima, generalmente apoyados en un módico soporte probatorio.

Las medidas posteriores a la orden de restricción (habitualmente distintas formas de terapias bajo mandato) terminan diluyéndose en una lenta evaporización del zafarrancho de combate inicial.

La agilidad con que funcionan los mecanismos cautelares durante las primeras etapas del proceso y el rigor de las medidas resultantes son, en algunos casos, indebidamente aprovechados para su empleo oportunista, orientado a la obtención de resultados extraños al terreno de la violencia doméstica. Al respecto identificamos como relativamente habituales por lo menos dos situaciones: El estímulo del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) y la obtención de ventajas económicas en el proceso de divorcio.

El SAP fue definido por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner como “… el proceso por el cual un progenitor, generalmente la madre, mediante distintas estrategias, realiza una especie de «lavado de cerebro» para transformar la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor…” Más allá de las discusiones respecto de la identidad del SAP como trastorno psiquiátrico o de la configuración de ciertos casos en particular como expresiones del mismo, observamos con alguna frecuencia, en el marco de los divorcios más conflictivos, el despliegue de toda especie de accionesdirigidas a erosionar el vínculo entre el padre y sus hijos.

En otro terreno, el conflicto económico es un componente idiosincrásico de los divorcios, aún de los más “amigables”. La cuantía de las prestaciones alimentarias y la división de los bienes de la sociedad conyugal demandan intensas negociaciones extrajudiciales y cuando estas fracasan, enormes esfuerzos procesales.

No es extraño observar que los violentos denunciados como tales devienen pacíficos cuando aceptan ciertas exigencias económicas. En estos casos, el tránsito de la perversidad a la beatitud hace escala en un acuerdo conveniente. Sorprende el efecto analgésico y antiinflamatorio que sobre los moretones del alma ejercen algunas transacciones económicas. No estamos hablando de otra cosa que de la maligna ecuación inmanente en todos los divorcios destructivos: “El dinero a cambio de los chicos”. (Está claro que nos referimos a los divorcios de matrimonios con hijos menores. Los divorcios tardíos raramente presentan altos montos de conflictividad, mientras que la separación de un matrimonio sin hijos es poco más que la cancelación de un noviazgo registrado que raramente da lugar a litigios épicos).

La violencia familiar es siempre repugnante. El paradigma Barreda, aún después de un par de décadas, continúa provocando en algunos hombres un guiño clandestino de condescendencia que ni siquiera como humorada supera una mínima auditoría moral.

Ahora bien: El sistema de prevención no ha sido debidamente blindado contra su uso disfuncional y más allá de lo que los franceses denominan la quantité négligeable d’injustice (cantidad despreciable de injusticia) contenida en toda norma jurídica de carácter general, su empleo malintencionado se ha transformado, paradójicamente, en uno de los métodos más perversos de violencia doméstica: la supresión forzada de la identidad paterna (“padrectomía”) obtenida con el socorro involuntario del sistema judicial.

Quizás obtengamos clemencia por parte de quienes se alistan para arrojarnos a la hoguera si aclaramos otra vez que no nos estamos refiriendo de manera general al sistema de prevención y castigo de la violencia familiar, sino a algunas disfuncionalidades que éste presenta cuando deja resquicios disponibles para que se filtren denuncias falsas que dan lugar el dictado de prohibiciones de acercamiento injustificada que, a su vez, implican el ejercicio de violencia contra un padre falsamente acusado de violento.

Ahora bien. ¿Cómo se armoniza la necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos institucionales de prevención de la violencia con la de evitar el uso indebido (iatrogénico, según el Dr. House) de esos dispositivos? En primer lugar, aceptando que no es falso que haya denuncias falsas y que el planteo del problema no implica un procedimiento elíptico de justificación de la violencia familiar. Luego, una vez reconocidas las credenciales del fenómeno, concediéndole un tratamiento técnico y objetivo, en un escenario tan distante como sea posible de la polémica ideológica.

La violencia familiar ejercida a través de la promoción de falsas denuncias de violencia familiar es el resultado de la confluencia de por lo menos cuatro factores que le resultan hospitalarios: La morosidad de los procedimientos judiciales, la disposición de algunos abogados a emplearla como instrumento de presión, la impunidad de que gozan quienes manipulan la normativa y una respuesta tolerante de la sociedad frente al fenómeno. Se trata de vulnerabilidades sistémicas inmunes al proverbial “loatamoylisto” pero no por ello irreparables.

El mejoramiento del servicio de justicia constituye probablemente una de las demandas sociales más difundidas. Poco queda por decir y mucho por hacer en ese campo. En la materia debería alentarse la sustanciación de la etapa probatoria de los procesos por violencia familiar con una agilidad por lo menos semejante a la que caracteriza su segmento cautelar.

En cuanto a la conducta de los abogados especialistas en la promoción serial de falsas denuncias, los jueces y los colegios profesionales cuentan con herramientas disciplinarias previstas en las leyes regulatorias del ejercicio de la abogacía y en los códigos procesales que constituyen resortes, (bien que en curso de oxidación) idóneos para estimular una revinculación entre esa especie de profesionales y la verdad.

Por último, sería saludable lograr un reacomodamiento de la mirada social que permita apartarnos de la percepción bipolar del problema. Es preciso comprender que la promoción de políticas destinadas a evitar y castigar las falsas denuncias de violencia no implica justificar ni tolerar el maltrato intrafamiliar, del mismo modo que la concepción políticamente correcta no debe ofrecer espacios aptos para el alojamiento de prácticas extorsivas o dañinas.

Contrariamente a lo que sostienen algunos fundamentalistas, la denuncia de las falsas denuncias no configura lo que los sociólogos llaman backlash, es decir la reacción conservadora contra corrientes de pensamiento innovativas. La calificación suena ingeniosa, y elegante, pero es peligrosamente simplista e inconsistente. No se trata de una corriente alimentada por el machismo corporativo. Un solo caso de SAP, una sola madre o un solo padre apartados de sus hijos por una falsa denuncia de violencia doméstica constituyen una tragedia emocional desgarradora cuya magnitud excede la posibilidad de adjetivarla. Nada justifica el inconmensurable sentimiento de frustración e impotencia de los padres frente a la extirpación de su identidad parental, el empleo de los niños como escudo humano y el de la justicia como artillería gratuita en los divorcios.

Por otra parte la implementación de políticas eficientes con respecto a las denuncias falsas y la consiguiente erradicación de prácticas moral y jurídicamente contaminantes, robustecería la legitimidad del sistema y jerarquizaría el valor de las denuncias reales, que constituyen la mayoría.

Es necesario validar el debate de la cuestión sin prejuicios militantes. No se trata del vulgar pavoneo argumentativo por el que los abogados solemos profesar mejores afectos que los que merece, sino de extremar el esfuerzo de los pensadores sociales para evitar que el empleo disfuncional de una herramienta normativa esencialmente justa provoque lesiones emocionales de difícil reparación en padres injustamente extrañados de sus hijos y en hijos injustamente apartados de sus padres.